Unser Selbstverständnis - unser Leitbild

Der Mensch ist Mittelpunkt. Nicht: Der Mensch ist Mittel. Punkt.

Wertschätzung gegenüber alle und allem

Die Grundschule St.Josef feierte im Jahre 2012 zu Recht mit Stolz ihr 60 - jähriges Bestehen. Seit ihrer Gründung entwickelte sich die Grundschule St. Josef konsequent und vielversprechend weiter. Dabei hält sie an Traditionen fest und ist stets offen für neue Wege.

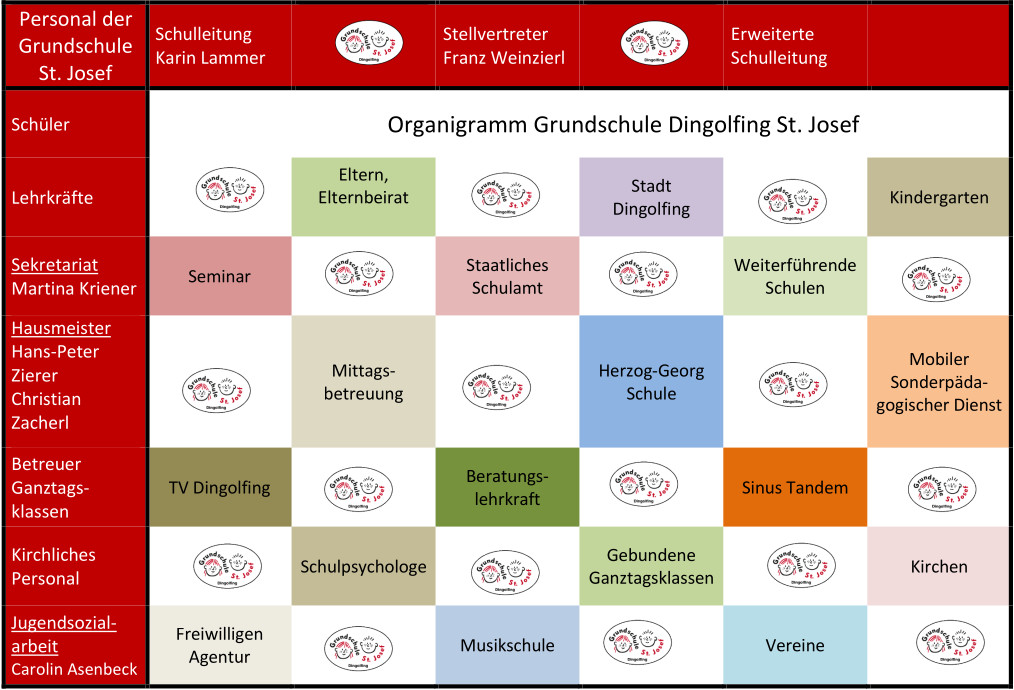

Eine wesentliche Aufgabe war und ist es heute noch - die Integration von Schülern mit Migrationshintergrund. Hier leistet die Grundschule St. Josef einen wertvollen Beitrag für die Gesamtgesellschaft in Dingolfing und weit über die Stadtgrenzen hinaus. Allein diese tägliche und oft auch schwierige Integrationsarbeit macht aber nicht nur das „Profil“ unserer Schule aus. Eine für alle Seiten nutzbringende, freundschaftliche Zusammenarbeit mit den städtischen Institutionen (Kindergärten, Feuerwehr, Sportvereine, Kirchen, Stadtteilzentrum Nord, Förderschule, weiterführende Schulen...) ist ausdrücklich erwünscht und wird intensiv gefördert.

Eine Reihe gemeinsamer Veranstaltungen und Unternehmungen wurden in den letzten Jahren institutionalisiert. Besonders die Zusammenarbeit mit den Kindergärten konnte erfreulich verbessert werden. Erfolgreich ist eine gemeinsame Fortbildungsreihe zu pädagogischen Themen gestartet worden. Die Schule befindet sich nicht nur an einem zentralen Platz im Stadtteil Höll-Ost , sondern möchte sich auch in einer zentralen Rolle als Bindeglied zwischen allen städtischen Einrichtungen verstanden wissen.

Das beinhaltet einerseits eine konsequente Öffnung nach außen, andererseits aber auch die Einbeziehung aller städtischen Strukturen zur verbesserten Gestaltung des inner- und außerschulischen Lebens. Nicht zuletzt durch die PISA-Diskussion hat sich im letzten Jahrzehnt das öffentliche Interesse an "Schule" gewandelt. Eltern, aber auch Großeltern und Verwandte und sogar "nicht betroffene" Stadtbewohner möchten genauer über das informiert sein, was in der Schule abläuft. Auch das öffentliche Interesse an der Mitarbeit in schulischen Gremien und bei allen Veranstaltungen ist groß. Die Menschen identifizieren sich mit „ihrer Schule in Höll-Ost“. Wir als Kollegium und Schulleitung sind bereit, uns den Anforderungen zu stellen, die das Zusammenleben in einer so multikulturellen Gemeinschaft an die Institution Schule stellt. Deshalb ist es uns wichtig, den Leitgedanken, unsere Schule nicht als isolierte Einrichtung , sondern als Lebensmittelpunkt des Stadtteils Höll-Ost zu sehen, in unserer Eltern- und Schülerschaft sowie unter den Bewohnern der Stadt zu verbreiten und so zu agieren, dass unser Ziel von allen unterstützt wird. Dabei verstehen wir uns nicht als „Reparaturanstalt“ von gesellschaftlichen Defiziten, sondern als Dienstleistungsbetrieb für Erziehung und Unterricht. Diese Aufgabe nehmen wir engagiert, professionell und selbstbewusst wahr. Wir sind Experten für Erziehung und Unterricht. Unser Engagement in Aus-, Fort- und Weiterbildung trägt dem in hohem Maße Rechnung.

Die GS St.Josef versteht sich mit ca. 220 Schülerinnen und Schülern, den Lehrern, der Sekretärin, dem Hausmeister, dem Reinigungspersonal, der Mittagsbetreuung, dem Elternbeirat und den Eltern als „Schulfamilie“. Diesen Gedanken wollen wir pflegen und in den Bereichen Erziehung und Unterricht stets berücksichtigen. Die Schüler und Schülerinnen stehen im Mittelpunkt all unseres Handelns. In unserer familiären Atmosphäre fühlen wir uns mit jedem Kind verbunden. Wir sind bestrebt, sie durch Selbstständigkeit und Eigenverantwortung auf die Herausforderungen der Gesellschaft vorzubereiten. Wir legen Wert auf einen gewaltfreien Umgang miteinander. In einer friedlichen Atmosphäre, geprägt durch Achtung und Toleranz, gegenseitigem Respekt und einer Wertschätzung gegenüber jedermann fördern wir individuelle Stärken und Begabungen der Kinder. Uns Lehrern ist es wichtig mit „guter Autorität“ Vorbild zu sein. Wer möchte, dass den Schülern von heute Werte wieder wichtig sind, muss diese selber vorleben. Dies gilt besonders für Eltern, Erzieher und Lehrer. Wir brauchen also echte Persönlichkeiten. Die Schule allein ist mit der Werteerziehung jedoch überfordert, wenn das soziale Umfeld der Schüler nicht entsprechend mitzieht.

Ein „Bitte“ und „Danke“, ein Grüß Gott - kein Hallo, ein auf Wiedersehen und kein Tschüss ist uns wertvoll und wichtig.

In unserem erziehenden Unterricht begrüßen wir uns persönlich täglich per Handschlag und pflegen einen höflichen Umgangston. Das ständige, ritualhafte Einüben solcher Formen ist uns wichtig. Auch Höflichkeit wirkt ansteckend.

Ein Berner namens Otto Kehrer

war erstens klug und zweitens Lehrer.

Er wusste auch auf schwerste Fragen

die Antwort immer prompt zu sagen,

und Kreuzworträtsel füllte er

so aus, als ob das gar nichts wär.`

Wer klatscht da lobend in die Hände?

Moment! Jetzt kommt das dicke Ende.

Denn neben seinem vielen Wissen

ließ dieser Mann ein Herz vermissen.

Er war der Jugend abgeneigt

und hat dies unverhüllt gezeigt.

Statt Lust am Lernen zu erwecken,

verbreitete er Furcht und Schrecken.

Und deshalb war der Otto Kehrer

ein äußerst miserabler Lehrer.

Kein Kind steht am Morgen auf und sagt: „Heute bin ich ein schlechter Schüler!“

Eine partnerschaftliche Zusammenarbeit unter den Schülern, unter den Lehrern und zwischen Schülern und Lehrer kann kaum förderlich sein, wenn Offenheit und Vertrauen fehlen. Die Wertschöpfung der erfolgreichen Zusammenarbeit entsteht unter anderem aus der Wechselwirkung zwischen zugemuteter Problemlösekompetenz und Vertrauen. Daher ist uns ein positives Menschenbild stets wichtig, auch wenn Auseinandersetzungen und Konflikte drohen.

Konflikte sind oftmals nicht zu meiden, sie sind offen und konstruktiv auszutragen.

Dies fördert die individuelle und kollektive Entwicklung. Das bringt uns weiter! Behäbige Ruhe dagegen setzt Staub an, verhindert pulsierendes Leben und Erleben.

Schülerinnen und Schüler sind Bestandteil und Mittragende einer Schulkultur. Sie sind miteinzubeziehen. Je mehr die Schule in einem Spannungsfeld unterschiedlicher Ansichten und Interessen steht, umso wichtiger ist eine funktionierende Kommunikation. Fördern und Fordern sind Varianten des Konflikt-Managements und haben auch immer mit Reflexion, mit Engagement und mit Sich-Auseinandersetzen zu tun. Und dieses Sich-Auseinandersetzen lässt sich kultivieren: in Form von Vereinbarungen.

Deshalb gilt für uns:

Wer die Schule als Ort gestalten will, wo aktives und nachhaltiges Lernen gefördert wird, wo man an fesselnden und wichtigen Vorgängen teilhaben kann, wo Leistung Spass machen darf, der wird einem partnerschaftlichen System das Wort reden.

Befehle werden abgelöst durch Vereinbarungen. Gemeinsam vereinbarte Ziele und Wege bündeln Energien. In einer Kultur der Vereinbarungen sind beide gefordert, Schüler und Lehrer, nicht passiv, sondern aktiv, von sich aus.

Workshops, Lehrerkonferenzen, pädagogische Tage, schulhausinterne Fortbildungen, Elterngespräche, informelle Gespräche, Mitarbeitergespräche, Evaluationen...tragen diesem Gedanken Rechnung.

Eine verbindliche Schulordnung- Schulregel ist uns gemeinsam wichtig.

Allgemeine Regeln, die für alle gelten:

1. Im Schulhaus trage ich immer Hausschuhe. Vor und nach der Pause wechsle ich sie. Wenn durch meine Schuld der Fußboden schmutzig wird, werde ich ihn wieder säubern.

2. Ich achte immer auf Sauberkeit und Ordnung im Schulhaus und im Klassenzimmer. Ich werfe nichts auf den Boden, räume alle von mir benutzten Gegenstände wieder auf und schalte Computer aus.

3. Schulfremde Gegenstände, das heißt alles, was nicht im Unterricht benötigt wird, (z. B. Handy, CD-Player, Spielkarten und Sammelkarten) muss ich zu Hause lassen. Solche Gegenstände werden mir abgenommen und meine Eltern müssen sie persönlich abholen.

4. Während der Schulzeit muss ich auf dem Schulgrundstück bleiben, da die Lehrer auf mich aufpassen müssen.

5. Ich grüße alle Lehrer und Angestellten an meiner Schule, wenn ich sie sehe.

6. Mit Gegenständen, die der Schule oder jemanden anderen gehören, gehe ich sorgsam um. Natürlich beschmutze ich sie nicht und achte darauf, sie so zurückzugeben, wie ich sie erhielt.

Vor- und nach dem Unterricht:

1. Ich halte mich ab 7.30 Uhr bis zum Gong nur in der Aula (nicht auf den Gängen, Treppen oder im Keller) auf.

2. Ich bin in der Vorviertelstunde (von 7.45 Uhr bis 8.00 Uhr) im Klassenzimmer, nicht auf den Gängen.

Rechtzeitig räume ich da alle Materialien für die 1. Unterrichtsstunde her und lese, übe, spiele mit Lernmaterialien oder arbeite am Computer.

3. Bei Klassenzimmerwechsel gehe ich zügig und leise durch die Gänge.

4. Ich gehe zu anderen Unterrichtsräumen immer mit Hausschuhen. Erst nach Unterrichtsende ziehe ich mich an der Garderobe um.

5. Ich verlasse meinen Platz ordentlich und stelle am Ende der letzten Stunde meinen Stuhl auf die Bank.

6. In der Garderobe stelle ich meine Hausschuhe auf die Ablage und halte Ordnung.

Regeln, die während des Unterrichts gelten:

1. Jeder Schüler hat Recht auf störungsfreien Unterricht. Deshalb halte ich Arbeitsruhe.

- Schwätzen und Vorschreien stört die Arbeitsruhe.

- Spielen mit Mäppchen, Stiften, Lineal, Hausschuhen stört die Arbeitsruhe.

- Schaukeln mit dem Stuhl stört die Arbeitsruhe.

2. Jeder Schüler hat die Pflicht seine Hausaufgaben zu erledigen. Deshalb sorge ich dafür,

- dass die schriftliche und mündliche Hausaufgabe jeden Tag vollständig ist.

- dass ich alle Arbeitsmittel (auch unterschriebene Lernzielkontrollen) dabei habe.

- dass ich die Stifte täglich zu Hause spitze und den Füller überprüfe

3. Sauberkeit und Ordnung sind uns wichtig.

- Ich räume auf und unter meiner Bank sauber auf.

- Ich verschmutze meinen Arbeitsplatz nicht.

4. Essen oder häufiger Gang zur Toilette stören die Mitschüler und die Arbeitsruhe.

- Ich esse nur in der Pause.

- Ich gehe zu Beginn oder am Ende der Pause auf das WC.

5. Kaugummis nehme ich nicht mit. Sie verschmutzen unser Schulhaus.

Regeln, die während der Pause gelten:

1. Beim Gong verlasse ich zügig das Klassenzimmer und ziehe mich sofort um.

2. Ich gehe zu Beginn oder am Ende der Pause, nicht erst während der Pause auf das WC.

3. Während der Pausen darf ich das Schulgelände nicht verlassen.

4. Die Aufsicht in den Pausen führen zuverlässige Lehrer und beauftragte Schüler durch. Ihren Anweisungen folge ich ohne Widerrede.

5. Zum Kauf von Pausenbrot stelle ich mich an - ohne vorzudrängeln.

6. Raufen, Rempeln, Lärmen, Schreien, Schneeballwerfen und alles, was andere irgendwie belästigen oder gar gefährden könnte, ist streng verboten.

7. Ballspiele auf dem Pausenhof sind nur mit kleinen Softbällen erlaubt!

8. Ich schone Blumen, Bäume und Sträucher. Außerdem turne ich nicht an Dachrinnen und Rankgerüsten herum (Verletzungsgefahr!).

9. Abfälle aller Art werfe ich nicht auf den Boden, sondern entsorge sie in die entsprechenden Behälter.

10. Sofort nach dem 1. Läuten gehe ich in das Schulhaus und ziehe mich zügig um.

Der Unterricht wird in den Jahrgangsstufen von 1-4 in der Regel jahrgangsgebunden erteilt. Klassische Unterrichtsformen wechseln mit „offenen“ Unterrichtsformen ab. Es gilt das Prinzip der „Methodenvielfalt“. Die Vermittlung von Lernstrategien und Lerntechniken ist dabei ein wichtiges Ziel. Referate, freies Sprechen, Medien- und Methodenkompetenz sollen bei den Schülerinnen und Schülern angebahnt werden. Ein dynamisches und verweilendes Lernen sollen sich dabei abwechseln. Der Freiraum des Lehrplans soll ausgeschöpft werden. Neue Projekte, Ideen und Visionen sind uns stets willkommen. Wir wollen nicht nur körperliche , sondern auch geistige Bewegung. Aber auch Üben und Vertiefen von Unterrichtsinhalten soll im Sinne der Nachhaltigkeit als Unterrichtsprinzip verstanden werden.

Die neueinzurichtende Lernwerkstätte soll uns dabei unterstützen und zugleich Plattform sein für entsprechende Vorhaben. Dazu gibt es einheitliche und verbindliche Rahmenbedingungen, die für alle Lehrer und Schüler gelten.

„Die Menschen sollen lernen, nur die Ochsen büffeln.“ (Erich Kästner)

Heterogenität der Schülerinnen und Schüler unserer Schule

Die Kinder unserer Schule bringen unterschiedlichste Lernvoraussetzungen mit, unterscheiden sich im Leistungsvermögen, in der Leistungsbereitschaft, im Sprachvermögen, von den Neigungen und Begabungen her, sie haben ein unterschiedliches Lerntempo; Emotionalität und Sozialverhalten sind unterschiedlich ausgeprägt oder entwickelt.

Diese Unterschiede erfordern eine individuelle Vorgehensweise im Unterricht bezüglich der Ziele, der Lerninhalte, der Schwierigkeitsgrade, der Aufgabenstellungen, der Methoden, der Materialien, der Bearbeitungszeitpunkte und der Kompetenzen.

Um Förderung in diesem Sinne leisten zu können, muss sie selbstverständlicher Bestandteil des gesamten Unterrichts sein. Die Aufgabe, jedem Lernenden ein auf seine Voraussetzungen und Möglichkeiten zugeschnittenes Lernangebot zu machen, kann in der Regel nicht im Rahmen spezieller zusätzlicher Förderstunden erfolgen.

Schulische Förderung findet vor allem im Klassenunterricht - im alltäglichen Miteinander und auch in der gegenseitigen Ergänzung - statt und bedeutet daher zugleich auch Stärkung der sozialen Kompetenzen und Förderung der Zusammenarbeit der Schülerinnen und Schüler.

Unser Anspruch an Unterricht allgemein

Wir wollen unsere Schülerinnen und Schüler motivieren, Leistungen zu erbringen und sie in ihrer Leistungsfähigkeit bestärken.

Eine wichtige Säule unseres Unterrichts ist das überfachliche Lernen von Anfang an. Kommunikationsfähigkeit und Kooperationsfähigkeit, Selbstständigkeit, eigenverantwortliches Handeln und Methodenkompetenz werden vom ersten Schultag an Stück für Stück thematisiert, geübt und in den Unterricht integriert.

Im fachlichen Unterricht werden regelmäßig ergebnisoffene Fragestellungen und Lernaufgaben bearbeitet und unterschiedliche Lösungswege thematisiert.

Voraussetzung für diesen Unterricht ist eine deutliche Strukturierung und eine transparente Zielausrichtung.

Räumliche Voraussetzungen

Bei der Planung und Umsetzung unseres Förderkonzeptes müssen wir die räumlichen Gegebenheiten in den Blick nehmen. Wichtig ist für uns, dass wir im Team arbeiten können. Deshalb wurde auf die sinnvolle Verteilung der Klassenräume großer Wert gelegt. Vertretungen, gegenseitiger Austausch von Informationen, Klassenzusammenlegungen können leichter arrangiert werden. Wir verfügen über wenige freie Gruppenräume, so dass wir verstärkt auf offene Lernarrangements setzen.

Unsere helle, freundliche Aula soll daher verstärkt unterrichtlich genutzt werden.

Personelle Voraussetzungen

Unser Einzugsgebiet spiegelt die bunte Bevölkerungsstruktur Dingolfings wieder. Kinder unterschiedlichster Herkunft und aller gesellschaftlichen Schichten pflegen einen harmonischen Umgang miteinander und bereichern sich gegenseitig.

An unserer Schule unterrichten 15 Lehrerinnen und Lehrer größtenteils mit Teilzeitlehraufträgen.

Wir verfügen derzeit über keinen Förderlehrer oder Sozialpädagogen, die unseren Unterricht unterstützen. Das bedeutet, wir können nicht alle Maßnahmen der individuellen Förderung so durchführen, wie wir es für sinnvoll halten, versuchen jedoch, mit den gegebenen Verhältnissen optimal umzugehen.

Das bedeutet konkret: Wir legen sehr viel Wert auf die innere Differenzierung

Pädagogischer Kompetenztransfer im Team

Eine gute Kooperation und Kommunikation im Kollegium gewährleistet eine hohe Übereinstimmung in den Unterrichts- und Erziehungszielen und ein gemeinsames erzieherisches und unterrichtliches Handeln. In den wöchentlichen Jahrgangsstufenkonferenzen („Jour fixe“) finden die Vorbereitungen und Reflexionen des Unterrichts im Jahrgang statt. Die Kolleginnen bringen dort ihre Stärken, ihr Wissen und Können ein und bilden sich somit permanent fort. Mit ihrer professionellen Zusammenarbeit zeigen die Lehrerinnen ihre eigene Bereitschaft zu lebensbegleitendem Lernen. Entwicklung offener Unterrichtsformen, Arbeit mit Tages- und Wochenplänen Team- Teaching

Innere Differenzierung

Das überfachliche, fragende und entdeckende Lernen bildet eine wesentliche Säule unseres Unterrichts. Hier werden Qualifikationen wie Eigenverantwortlichkeit und Selbstständigkeit, Teamfähigkeit und Methodenwissen verankert. Diese sind Voraussetzung für differenzierende und individualisierende Maßnahmen in allen Fächern.

Am gemeinsamen Lerngegenstand wird mit differenzierten und individualisierten Aufgabenstellungen gearbeitet. Prinzipien und Methoden offenen Unterrichts finden Anwendung.

Der Förderunterricht für Kinder mit Migrationshintergrund findet sowohl im Klassenverband als auch in jahrgangsbezogenen Kleingruppen statt.

Sozialformen wie Partner- und Gruppenarbeit sind regelmäßiger Bestandteil des Unterrichts.

Die Leseförderung wird z. B. mit Antolin-Schülerbücherei unterstützt.

Die Mathematikförderung wird durch die Teilnahme SINUS-Transfer für Grundschule unterstützt.

Die Mathematikförderung wird auch durch das Computerprogramm „Mathe-Pirat“ geleistet.

Integration

Vielfalt ist nur dort ein Problem, wo Einfalt herrscht. Heterogenität ist so gesehen für uns nicht ein Problem - sondern auch eine Chance. Aber dies setzt eine besondere Lernkultur und eine besondere Professionalität des Lehrers voraus.

Wir sind uns unserer Professionalität durchaus bewusst und stellen uns engagiert der echten Herausforderung, alle Kinder, die unsere Schule besuchen, in die Gesellschaft zu integrieren.

Menschen werden als Originale geboren. Und sie sollen es auch bleiben! Menschliche Massenkopien haben noch selten zu konstruktiven und erfolgreichen Entwicklungen beigetragen.

„Wo alle das Gleiche denken, denkt niemand besonders viel!“ (W.Lippmann)

Wichtig ist uns bei allen Überlegungen die enge Zusammenarbeit mit allen ortsansässigen Kindergärten, die Sprachstandfeststellung unserer Migrantenkinder und die intensive sprachliche Förderung vor der Einschulung.

Unsere Vorkurse und unser Angebot an schulischen Förderkursen sind unterrichtlich abgestimmt und tragen sinnvoll zur Integration bei.

Gesundheitsförderung

"Gesundheit ist der Zustand allgemeinen Wohlbefindens" (WHO)

Das allgemeine Wohlbefinden bezieht sich hierbei auf alle Bereiche menschlichen Seins.

Auch in der Schule sollen sich alle Beteiligten - psychisch, emotional, sozial, körperlich, geistig, beruflich - wohlfühlen.

Auf die Gesundheitsförderung wird in unserer Schule schon seit Jahren in vielen Bereichen Wert gelegt.

Elemente einer "gesundheitsfördernden Schule" für Schülerinnen und Schüler sind:

- Steigerung von Lernfreude und Lernleistung

- Beteiligung an gesundheitsförderlicher Gestaltung des Schulumfeldes und des Unterrichts

- aktivierende Lehr- und Lernformen

- Rhythmisierung des Unterrichts (Anspannung/Entspannung)

- Stressabbau durch "Auszeiten"

- gesunde Ernährung und Bewegung in der Schule

- Wahrnehmung der eigenen Befindlichkeit

- Befähigung zu gesundheitsbewusstem Handeln

- Einsicht in Zusammenhänge von Lebensstil und eigenem Gesundheitsstatus

- Einbeziehung außerschulischer Faktoren - persönliche Gespräche

- unser Früchtetag „Tutti Frutti“

Elemente einer "gesundheitsfördernden Schule" für Lehrerinnen und Lehrer sind:

- Steigerung der Arbeitszufriedenheit über

- gesundheitsförderliche Arbeitsplatzgestaltung

- Transparenz und Partizipation als Aspekte der Selbststärkung

- Förderung der individuellen Kompetenzen und Potentiale aller Beteiligten

- kollegiale Zusammenarbeit und Austausch der Erfahrungen

Soziales Lernen und aktive Pause

Das soziale Lernen der Schülerinnen und Schüler vollzieht sich während des Unterrichts und in den Pausen, da sie sich an festgesetzte Regeln und Rituale halten müssen, über den gesamten Schulvormittag. In Partner-, Gruppen- und Lernwerkstattarbeit sowie in Klassengesprächen lernen die Kinder rücksichtsvoll und respektvoll miteinander umzugehen, aber auch selbstbewusst die eigene Meinung zu vertreten. Gerade in den Fächern Sachunterricht , Sport und Religion/Ethik werden spezielle Themen des sozialen Miteinanders bearbeitet.

Mit der Neugestaltung des Pausenhofs, dem Anschaffen von anderen Kleinspielgeräten und dem Verwenden von Klassenbälle wollen wir den Kindern verstärkt Möglichkeiten zu vielfältigen spielerischen Aktivitäten auf dem Schulhof bieten.

Teilnahme am SINUS-Transfer Grundschule

Das Programm SINUS-Transfer ist die Weiterentwicklung des Modellversuchs SINUS ("Steigerung der Effizienz des mathematisch-naturwissenschaftlichen Unterrichts"). Ziel ist die Förderung der mathematisch-naturwissenschaftlichen Kompetenz durch die nachhaltige und flächendeckende Nutzung und Weiterentwicklung der Ergebnisse von SINUS.

Eine herausragende Rolle im Projekt SINUS spielte die Kooperation zwischen den Lehrkräften. In Schulverbünden, den Tandems, entwickelten Lehrerinnen und Lehrer unter wissenschaftlicher Begleitung ihre Unterrichtsmethodik weiter.

Reflexion und Evaluation des eigenen Unterrichts waren zentrale Elemente. Wir beteiligen uns daran aufgeschlossen, um unseren Mathematikunterricht weiterzuentwickeln und um auch leistungsstärkere Schülerinnen und Schüler zu fördern. Wir freuen uns auf den gegenseitigen Erfahrungsaustausch und hoffen die Ergebnisse unserer Arbeit in den täglichen Unterricht einbringen zu können.

Neue und „alte“ Medien

Die Grundschule St. Josef setzt auf neue und alte Medien. Uns ist das Medium der Sprache, das Medium Buch genauso wichtig, wie die Arbeit mit dem Computer. Die Neu-Einrichtung unserer Schülerbücherei und das Internetprogramm „Antolin“ sind ein wesentlicher Bestandteil unserer Profilbildung. Unser Computerraum ist mit 8 Computern bestückt.

Daneben gibt es Arbeitsplätze und Lernsoftware in den jeweiligen Klassenräumen. Internetrecherche und Hausaufgaben auf dem PC sind ebenfalls Bestandteil unserer Unterrichtsarbeit.

Selbstständigkeit

Die Grundschule St.Josef ist bestrebt, die Schülerinnen und Schüler durch Selbstständigkeit und ICH-Kompetenz auf die Herausforderungen der Gesellschaft vorzubereiten. Wir vertrauen dabei auf das Wissen und Können der Kinder und versuchen sie an der Organisation des Schulalltags zu beteiligen. Dies geschieht sowohl innerhalb der Klassen- als auch innerhalb der Schulgemeinschaft. (Tafeldienste, Garderobendienste, Bücherdienste, Mediendienste, Kinderzeitungsdienst, Knobelaufgaben, Bild des Monats, Pausendienst...) Schülerinnen und Schüler gestalten unter fachkundiger Anleitung die Klassenzimmer, Aula und Pausenhof.

Darüber hinaus gibt es auch ein Patensystem für die Schulanfänger, um ihnen den Einstieg in die Schule zu erleichtern.

Den Gedanken der Innovation und das Beibehalten von Traditionen ist uns wichtig. Neuerungen und Verbesserungen stehen wir grundsätzlich aufgeschlossen gegenüber. Dabei behalten wir aber immer das Wohl der Kinder und der Schule im Auge. Eine Vielzahl von unterrichtlichen Projekten, Wettbewerben, Unterrichtsgängen und -fahrten werden in regelmäßigen Abständen durchgeführt. Unsere Schulchronik dokumentiert dies auf eindrucksvolle Weise.

Dazu einige Beispiele:

- Theaterbesuche

- Waldjugendspiele

- Kunstprojekte „Am Anfang war das Weiß“

- Theater „S‘Höllfeuer...“

- Schuldruckerei Bilderbuch „The very hungry caterpillar“

- Geschichtenwettbewerb

- Lesewettbewerbe

- Malwettbewebe

- Literaturtage

- Künstler in der Schule

- Länderfest der 4. Klassen

- Projekt „Power-Child e.V.“

- Klasse 2000

- Aktivwochen

- Adventsgeschichten Vorlesen im KIGA

- Schulhymne

- Schulkleidung

Durch das Schuljahr hindurch feiern wir jährlich wiederkehrende Feste. Zu den jährlich wiederkehrenden Festen gehören die Adventsfeiern, Beteiligung am Nikolausmarkt, die Weihnachtsfeier, die Gottesdienste (Schulbeginn, Weihnachten, Ostern, Schuljahresende), Schulfest am Schuljahresende, Verabschiedungsfeiern.

Desweiteren gibt es jährliche Theaterfahrten, Aktionswochen, Besuche von Museen und Ausstellungen, die Ausrichtung der Bundesjugendspiele, die Durchführung von Schwimmwettbewerben, die Beteiligung an Malwettbewerben, die Durchführung von Bastelnachmittagen, diverse Unterrichtsgänge uvm.

Der regelmäßige, intensive Austausch mit den Eltern ist uns besonders wichtig. Durch diese konstruktive Zusammenarbeit wird die gemeinsame Verantwortung für die Erziehung und Bildung gestärkt. Wir versuchen Partner und Ratgeber für die Eltern zu sein. Da wir aber unsere Erziehungs - und Unterrichtsarbeit sehr ernst nehmen, weisen wir auch rechtzeitig und konsequent auf mögliche Missstände hin.

Die Mitarbeit und Mitverantwortung der Eltern bei Projekten oder außerschulischen Unternehmungen ist uns stets willkommen. Der Elternbeirat unterstützt dies in besonderem Maße. Ideen und Anregungen nehmen wir gerne auf.

Verstärkt wollen wir auch die Eltern in die unterrichtliche Arbeit mit einbinden. Vorhandenes Potential nutzen.

Wir legen Wert auf eine gute Zusammenarbeit mit Sachaufwandträger, Vereinen, Banken, der Geschäftswelt und allen außerschulischen Experten für Erziehung und Unterricht. Wir nutzen unsere Kontakte nach außen und betreiben verstärkt Öffentlichkeitsarbeit. (z.B. Bereich der Homepage, Infobriefe, Zeitungsberichte...)

Mit der Kirche und dem Pfarramt St. Josef arbeiten wir vertrauensvoll und konstruktiv zusammen. Wir ergänzen uns bei der gemeinsamen Durchführung der Kommunionsvorbereitung und unterstützen das religiöse Leben in der Gemeinde nach Kräften.

Die Kindergärten sehen wir als schulvorbereitende Einrichtungen und als Partner in Augenhöhe. Es findet eine intensive und regelmäßige Zusammenarbeit mit den Kindergärten als Vorbereitung auf den Schuleintritt statt.

Gemeinsam wird eine Vortragsreihe zu pädagogischen Themen geplant und erfolgreich durchgeführt. Gegenseitige Hospitationsbesuche und der rege Erfahrungsaustausch sind uns wichtig.

Die GS St.Josef versteht sich als selbstständige und eigenverantwortliche Schule. Sie ist mittelgroß, was die Schülerzahl anbelangt, aber groß, was ihre unterrichtlichen und außerunterrichtlichen

Aktivitäten anbelangt. Hier brauchen wir den Vergleich mit den größeren Schulen nicht scheuen. Das Engagement, die Leistungsbereitschaft von allen ist an dieser Schule besonders hoch. An dieser Schule kann man sich eben nicht verstecken, sondern ist durch vielfältige Aufgaben gefordert. Unsere Lehrkräfte sind erfahrene, dynamische, motivierte und begeisterungsfähige Lehrkräfte, die gerne in diese Schule gehen. Die private, familiäre Atmosphäre ist unser Vorteil - möge sie uns erhalten bleiben.

Gerne blicken wir über den Tellerrand und informieren uns schnell und umfassend. Wir halten Kontakt zu den weiterführenden Schulen, den Ausbildungsseminaren, den Universitäten und anderen Bildungseinrichtungen. Innovationen und die Bewahrung von Traditionen sind für uns kein Widerspruch. Wir stellen uns jederzeit den Vergleichsarbeiten, dem Bildungsmonitoring und anderen empirischen Untersuchungen. Einer blindwütigen „Testeritis“ stehen wir aber kritisch gegenüber. Wir haben das Wohl der uns anvertrauten Kinder stets im Auge. Dabei wünschen wir uns Zeit und Muße, Zeit zum Lernen und Üben, Zeit zum Fördern und Fordern, Zeit zum Entdecken, Zeit zum Fragen, Zeit für kindliche Neugier.

„Ich habe sechs ehrbare Diener. Sie brachten mir alles bei, was ich weiß. Sie heißen Was und Warum und Wann und Wie und Wo und Wer.“ (Rudyard Kipling)

Die Instrumente der Qualitätssicherung und -überprüfung sind uns willkommen und wertvoll. Für die nächsten Jahre treffen wir in der Zusammenarbeit mit Schülern, Eltern , Lehrer und anderen Partnern Zielvereinbarungen, um unsere Schule fit und leistungsfähig zu halten.

Ziele könnten sein:

- Vorbereitung für Übertritt (Probeunterricht)

- Profilbildung (Selbstbewusstsein)

- Gemeinsame Unternehmungen der Schüler, Lehrer, Eltern wie z. B. Museumsbesuch

- Gestaltung von Schultagen wie z. B. Gesundheitstag, Tag der „Offenen Tür“

- Unterricht mit praktischen Lerninhalten wie z. B. Erlerne den Umgang der Computertastatur

- Hausaufgabenbetreuung

- Verstärkte Kooperation mit der Förderschule/Bildung von Kooperationsklassen

- Fortführung des SINUS-Transfers Grundschule

- Nachmittagsbetreuung

- Neukonzeption der Lernwerkstätte

- Erweiterung der Antolin-Schülerbücherei

- Planung eines „Ehemaligentreffs“

- „Schulischer Josefitag“

- Schaffung offener Lernarrangements

- Gestaltung Pausenhof

- Teilnahme und Mitgestaltung von Gottesdiensten

- Einbeziehung der Pfarrei bei schulischen Veranstaltungen

- Sicheres, freundliches Gebäude

- Unterhaltsame Schulumgebung (z.B. Garten, Spielgeräte)

- Unsere Schulausstattung verbessern (Parkplätze,Parksituation)

„Es reicht nicht zu baden. Man muss gelegentlich auch das Wasser wechseln.“

Hier in St. Josef, uh, ah, da fühle ich mich wohl,

da ist es richtig toll!

Hier in St. Josef, uh, ah, da fühle ich mich wohl,

da ist es richtig toll!

Wenn ich morgens in die Schule geh‘

und schon alle Freunde am Eingang seh‘,

dann fühl‘ ich mich richtig wohl,

denn in St. Josef ist es wirklich toll.

Hier in St. Josef, uh, ah, da fühle ich mich wohl,

da ist es richtig toll!

Hier in St. Josef, uh, ah, da fühle ich mich wohl,

da ist es richtig toll!

Im Lesen, Schreiben, Rechnen sind wir `ne Schau!

Malen, Turnen, Basteln können wir auch.

Denn man lernt hier so viele Sachen,

ja, das macht Spaß! Ja, das macht Spaß!

Im Lesen, Schreiben, Rechnen sind wir `ne Schau!

Malen, Turnen, Basteln können wir auch.

Und ist der Schultag dann vorbei,

rufen wir: Morgen sehn wir uns wieder.

Hier in St. Josef, uh, ah, da fühle ich mich wohl,

da ist es richtig toll!

Hier in St. Josef, uh, ah, da fühle ich mich wohl,

da ist es richtig toll!

Hier in St. Josef, uh, ah, da fühle ich mich wohl,

da ist es richtig toll!